Trotz Kritik an der Vorgehensweise wurde gestern die neue Plattform für die elektronische Kommunikation in der Justiz (Justitia.Swiss) ausgeschrieben. Dabei ist mit der Inkraftsetzung des dazugehörigen Gesetzes frühestens 2025 zu rechnen, da der Gesetzgebungsprozess eben erst begonnen hat. Dies hindert die Verantwortlichen des Projekts «Justitia 4.0» nicht daran, bereits Tatsachen zu schaffen.

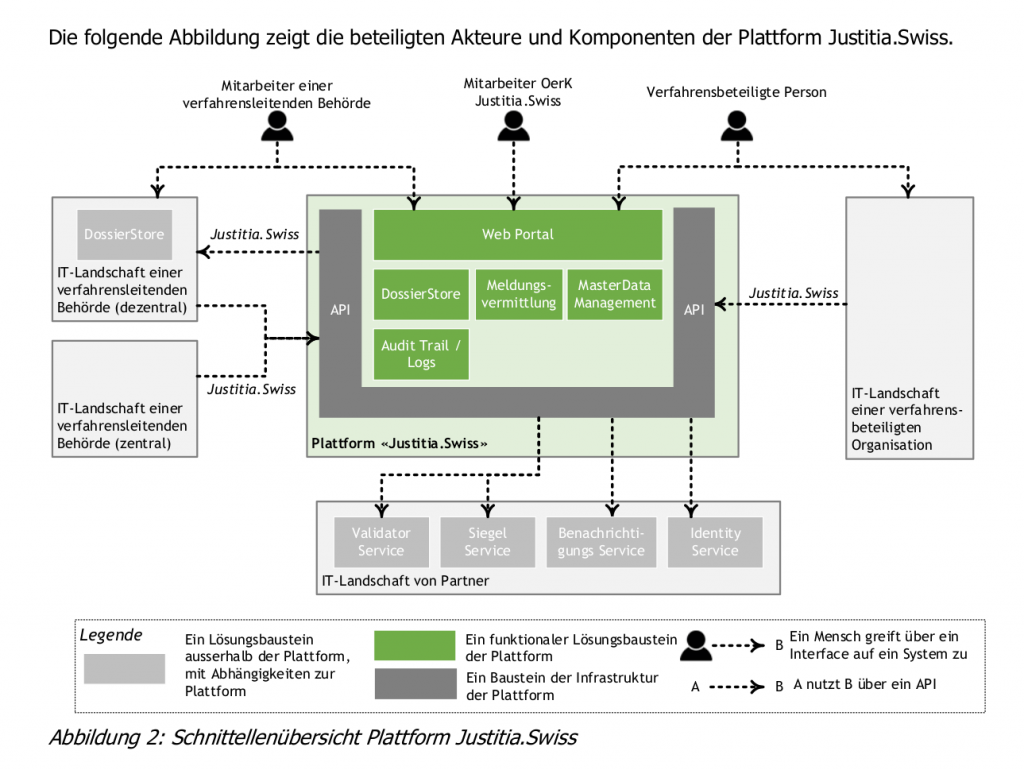

Die neue Plattform «Justitia.Swiss» soll den Aktenaustausch zwischen den an Justizverfahren beteiligten Parteien und den Gerichten, Staatsanwaltschaften und Justizvollzugsbehörden digitalisieren und vereinfachen. Im Frühling 2021 hat eine Vernehmlassung für das entsprechende neue Bundesgesetz «BEKJ» stattgefunden. In einer Stellungnahme haben wir sowohl die unklaren Ziele, die geplante Umsetzung wie auch die parallele Ausschreibung der Plattform kritisiert.

Wie auch auch der Bernische Anwaltsverband in seiner Stellungnahme festhielt, soll die WTO-Ausschreibung für den Bau der Justitia-Swiss-Plattforrn bereits im Jahr 2021 erfolgen, während das BEKJ, welches die gesetzliche Grundlage für die Plattform darstellt, frühestens im Jahr 2025 in Kraft treten kann. Dies bedeutet, dass sich die WTO-Ausschreibung lediglich auf den vorliegenden Vorentwurf des BEKJ stützen kann.

Der Vorentwurf ist in Bezug auf zentrale Fragen unbestimmt. Er beinhaltet zudem viele Aspekte einer Spezifikation, welche die Grundlage für die Ausschreibung darstellt. Eine massgebliche Veränderung dieser Spezifikationen während des Gesetzgebungsprozess ist sehr wahrscheinlich. Die Voraussetzungen für die Umsetzung werden also im laufenden Projekt verändert. Damit droht das Projekt zu einem klassischen IT-Debakel zu werden, da eine Ausschreibung vorangetrieben wird, bevor die Spezifikationen, die in den Grundzügen im BEKJ enthalten sein müssen, bekannt sind.

Daran ändert auch eine agile Vorgehensweise oder die behauptete technologieneutrale Ausgestaltung des Gesetzes nichts, wie sie der Bundesrat betont.

Weder im Gesetz noch in der Botschaft des Bundesrats wird beispielsweise auf das Thema «Verschlüsselung» eingegangen. Eigentlich müsste davon auszugehen sein, dass eine verlässliche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung selbstverständlich vorgesehen ist. Tatsächlich ist dies nicht der Fall: Die Signatur der Dokumente soll von der Plattform am unverschlüsselten Dokument vorgenommen werden. Sollte der Plan sein, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in einem späteren Zeitpunkt einzuführen, dann wird der ganze beschriebene Signaturprozess über den Haufen geworfen.

Dies hindert die Verantwortlichen des Projekts «Justitia 4.0» nicht daran, an der geplanten Ausschreibung festzuhalten. Gestern wurde sie (Archiv) zusammen mit den Unterlagen (zip) publiziert.

Gemäss dem Pflichtenheft sollen bereits in zwei Jahren 200’000 Akten im System gespeichert sein. 2024 wären es 400’000, ein Jahr später 600’000 und ab 2026 mit dem Inkraftsetzen des Gesetzes (und der «Einführung eines Obligatoriums») sollen es dann 1’000’000 sein. So werden Tatsachen – und/oder ein Millionengrab – geschaffen.

Was (oder eben nicht) das Projekt unter «Open Source Software» versteht, wird aus der Ausschreibung klar:

Die Anbieterin erklärt sich bereit, sämtliche Quellcodes sowie deren Dokumentationen der Auftraggeberin abzutreten. Dies hat ohne Kostenfolge für die Auftraggeberin zu erfolgen. Der Anbieterin ist untersagt, die Quellcodes und oder die Spezifikationen ohne Zustimmung der Auftraggeberin weiterzugeben oder anderweitig einzusetzen.

Anhang 1, EKA-L1-12

Der Programmcode und die Dokumentation müssen jedoch nicht nur aus Gründen der Sicherheit und der Transparenz offengelegt werden, sie sollen zudem der Öffentlichkeit unter einer geeigneten Open-Source-Lizenz zur Verfügung gestellt werden. Aus öffentlichen Geldern finanzierte Software muss öffentlich bleiben und dem Ansatz «Public Money? Public Code!» folgen.