Der gerichtliche Genehmigungsvorbehalt von verdeckten Zwangsmassnahmen ist vom Gesetzgeber gut gemeint, aber wirkungslos. Das zeigen Erhebungen über die Genehmigungspraxis. Ein gerichtlicher Erkenntnisprozess wäre nur in einem kontradiktorischen Verfahren möglich. Für die Vertretung der von einer Zwangsmassnahme Betroffenen wäre das Institut eines Grundrechtsanwalts sinnvoll.

Dieser Gastbeitrag von Niklaus Oberholzer ist zuerst im Plädoyer erschienen. Der Text hat von seiner Aktualität nichts eingebüsst und wird daher mit freundlicher Genehmigung an dieser Stelle (nochmals) veröffentlicht. Niklaus Oberholzer ist ehemaliger Richter am Schweizerischen Bundesgericht in Lausanne und nun selbstständiger Berater für Strafrecht, Strafprozess und Strafvollzug sowie Polizei und Nachrichtendienste.

1. Allgemeine Bemerkungen

Zwangsmassnahmen gehören seit alters her zum Strafverfahren. Sie sind im Lauf der Zeit zwar etwas moderater, aber zugleich auch subtiler geworden. Die Folter gehört – jedenfalls in den zivilisierten Ländern Westeuropas – nicht mehr zum Standardrepertoire. Trotzdem wird immer wieder einmal darüber debattiert, ob denn nun ein bisschen Folter – wenn auch ohne bleibende körperliche Schäden, nur nach richterlicher Anordnung und unter medizinischer Aufsicht – nicht doch geeignet wäre, zur Wahrheitsfindung beizutragen.1 Erstaunlich, wie dünn doch der Firnis zivilisatorischer Errungenschaften ist.

Bei den traditionellen Zwangsmassnahmen – Vorführung, Untersuchungshaft, Durchsuchung, Untersuchung und Beschlagnahme – ist das Meiste recht klar. Die früheren kantonalen Strafprozessgesetze begnügten sich in aller Regel mit zwei oder allenfalls auch einmal drei oder vier Artikeln. Der erste regelte die Voraussetzung, der zweite die Durchführung. Mit der eidgenössischen Strafprozessordnung (StPO) ist zwar alles etwas komplizierter geworden. Aber trotzdem wissen Staatsanwaltschaft und Verteidigung auch heute noch, was für die klassischen Zwangsmassnahmen in etwa gilt.

2. Neue Kategorien von Ermittlungen

Das klassische Instrumentarium an Zwangsmassnahmen reichte so lange aus, als sich das materielle Strafrecht auf seine traditionelle Aufgabe beschränkte, mit klar strukturierten Straftatbeständen auf Regelverstösse zu reagieren und begangenes Unrecht zu sanktionieren.

In den letzten Jahrzehnten hat sich hier einiges verändert. Die frühere Grenze zwischen Repression und Prävention begann sich zu verwischen, das Strafrecht wandelte sich zum Bestandteil eines umfassenden Sicherheitskonzepts und wird heute zunehmend als präventives Steuerungsinstrument eingesetzt.2

Das zeigt sich vor allem bei den zahlreichen neuen Strafbestimmungen im Graubereich der abstrakten Gefährdungsdelikte und der strafbaren Vorbereitungshandlungen. Sie alle haben weitgehend wertindifferente Verhaltensweisen zum Ziel, die zwar noch kein Rechtsgut verletzen, aber geeignet erscheinen, eines Tages in einen strafrechtlich verpönten Erfolg umzuschlagen.

All diese neu geschaffenen Straftatbestände im Vorfeld rechtsgutverletzender Handlungen führen zu einer Vorverlagerung des Strafrechtsschutzes, und dies weckt neue Bedürfnisse nach Ermittlungen der Polizei im Vorfeld strafbaren Verhaltens.

Damit wandelte sich zugleich der Charakter des strafprozessualen Ermittlungsverfahrens. Im Vordergrund steht nicht mehr so sehr die Aufklärung einer begangenen Straftat, die Sicherstellung von vorhandenen Spuren und Beweismitteln und die Fahndung nach dem mutmasslichen Täter.3

Das Ermittlungsverfahren dient zunehmend kriminalpolitisch-präventiven Zielen.4 In erster Linie sollen Verbrechen verhütet und nicht mehr begangene Straftaten verfolgt werden.

Geht es aber im Strafverfahren nicht mehr länger um tat- und täterbezogene Abklärungen, sondern primär um vorbeugende Gefahrenabwehr, um die Ausschaltung von Risiken, drängt es sich auf, möglichst viele Informationen über potenzielle Gefahrenlagen und potenzielle Täter zu beschaffen.5

Damit einhergehend ist eine neue Generation von Zwangsmassnahmen gefragt, die «nachrichtendienstlichen Aufklärungsinstrumenten»6 gleichen.

Ausgehend von einem Generalverdacht soll die verdächtigte Person auf frischer Tat ertappt werden, wenn sie unter den Augen – oder besser gesagt wohl vor den Ohren – der Strafverfolgungsbehörden deliktisch tätig wird. Die fortlaufende Beobachtung zielt auf eine Ausleuchtung des mutmasslich kriminellen Umfelds und wird damit quasi zur Fährte, welche Polizei und Staatsanwaltschaft zu neuen Verdächtigten und neuen Verdächtigungen führt.

Die verdeckten Zwangsmassnahmen haben es in sich, dass Beteiligte gleichermassen wie Unbeteiligte erfasst werden. Strafprozessuale Aussageverweigerungsrechte, Zeugnisverweigerungsrechte, Mitwirkungsverweigerungsrechte, Siegelungsrechte – sie werden alle obsolet, wenn in Echtzeit Kommunikationsvorgänge erfasst und heimlich dokumentiert werden. Der Zufallsfund wird zur unvermeidbaren – oder eher wohl gewünschten – Nebenfolge jeder verdeckten Zwangsmassnahme.7

3. Verdeckte Zwangsmassnahmen

Die Veränderungen im materiellen Strafrecht verlangten nach neuen Formen der Beweisbeschaffung im Strafverfahren. Mit der Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs und dem Einsatz technischer Überwachungsgeräte wurde Ende der Siebzigerjahre eine neue Kategorie von Zwangsmassnahmen geschaffen, die bis anhin den Geheimdiensten vorbehalten waren. Die neuen Massnahmen werden im Unterschied zu den klassischen Zwangsmassnahmen nicht mehr offen durchgeführt, sondern sind gekennzeichnet durch ihre Heimlichkeit. Man könnte es geradezu als «unheimlichen Weg in die Heimlichkeit»8 bezeichnen.

Im Bericht zur parlamentarischen Initiative über den Schutz der persönlichen Geheimsphäre aus dem Jahr 1975 ist die Rede davon, dass geheime Überwachungsmassnahmen besonders schwer wiegen, weil sie im Verborgenen, gewissenermassen hinter dem Rücken des Bürgers stattfinden.9

Das in der Folge erlassene Bundesgesetz über den Schutz der persönlichen Geheimsphäre10 führte unter anderem zur Einführung von Art. 179octies in das Strafgesetzbuch, der gewisse Mindestanforderungen – insbesondere die Wahrung des Verhältnismässigkeitsprinzips und den gerichtlichen Genehmigungsvorbehalt – für geheime Überwachungsmassnahmen vorsah.

Seit dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen im Jahr 1979 ist ausgiebig diskutiert und auch vieles geschrieben worden. So erstattete die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats schon im Jahr 1993 einen Bericht zu ihrer Inspektion der Telefonüberwachung im Bund. Sie gelangte zum Schluss, dass Telefonüberwachungen von Bund und Kantonen nur in geringer Zahl angeordnet werden. Der Einsatz habe sich von der ursprünglichen Zielsetzung des Gesetzgebers entfernt, indem die Bedeutung als gerichtliches Beweismittel gering bleibe und die Telefonüberwachung vorwiegend als Fahndungsmittel der Polizei eingesetzt werde. Einmal mehr wurde gefordert, dass der Persönlichkeitsschutz verstärkt und dementsprechend die gesetzlichen Voraussetzungen für geheime Überwachungsmassnahmen verschärft werden müssten.11

Fünf Jahre später unterbreitete der Bundesrat dem Parlament Botschaft und Entwurf zu den Bundesgesetzen betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (Büpf) und über die verdeckte Ermittlung (BVE).12 Es wurde einmal mehr betont, dass geheime Überwachungsmassnahmen aufgrund ihres schwerwiegenden Eingriffs in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen auf die Bekämpfung schwerer Straftaten beschränkt und in einem rechtsstaatlich korrekten Verfahren angeordnet werden müssen.

Die beiden Gesetze traten im Jahr 2002 in Kraft und gingen den damals noch geltenden kantonalen Strafprozessordnungen vor. Mit der Vereinheitlichung des Strafprozessrechts wurden deren strafprozessuale Bestimmungen 2011 weitgehend unverändert in die schweizerische Strafprozessordnung übernommen.13

Das im Jahr 2016 totalrevidierte Büpf14 enthält keine strafprozessualen Bestimmungen mehr. Es schreibt im Wesentlichen nur noch die rasante Entwicklung der Kommunikationstechnologie nach und erweitert damit den Kreis möglicher Varianten der Überwachung von Kommunikationsvorgängen.15

Während die verdeckte Informationsbeschaffung mittels Zwangsmassnahmen – jedenfalls rechtlich – bis anhin den Strafverfolgungsbehörden vorbehalten war, nahm der Gesetzgeber mit dem 2017 in Kraft getretenen Bundesgesetz über den Nachrichtendienst16 einen Perspektivenwechsel vor. Neu ist auch der Nachrichtendienst berechtigt, selbst ohne konkreten Tatverdacht geheime Überwachungsmassnahmen vorzunehmen, wobei seine Befugnisse gar weiter reichen, als sie für die Strafverfolgungsbehörden vorgesehen sind.17

Was hat sich denn nun unter dem Gesichtspunkt eines wirksamen Grundrechtsschutzes in rechtlicher Hinsicht gegenüber den ursprünglichen Minimalanforderungen aus den Siebzigerjahren verändert? Die Rechtsprechung hatte sich in den Anfängen bemüht, gewisse verfassungsrechtliche Grundsätze zu konkretisieren und etwas Ordnung in die Abläufe der geheimen Überwachungsmassnahmen zu bringen.18 Im Übrigen hat sich aber bis heute recht wenig geändert. Wir haben nach wie vor die Verankerung des Verhältnismässigkeitsprinzips (neuerdings in Form eines Deliktkatalogs)19 und den richterlichen Genehmigungsvorbehalt.20 Neu hinzugekommen ist der Schutz von Berufsgeheimnissen,21 eine Regelung für Zufallsfunde22 sowie die nachträgliche Mitteilungspflicht und das separate Beschwerderecht.23 Damit hat es sich im Wesentlichen. Und für den Nachrichtendienst gilt selbst all das nicht mehr.

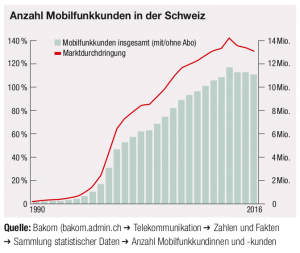

Die Gesetzgebung hinkt – nicht das erste und wohl auch nicht das letzte Mal – der technologischen Entwicklung hinterher. Anstelle der früher noch allein zuständigen Post-, Telefon- und Telegraphenbetriebe (PTT) sind heute 495 Anbieter von Fernmeldedienstleistungen beim Bakom24 registriert. Die Anzahl Mobilfunkkunden stieg seit der Einführung im Jahr 1978 auf 11,2 Millionen Nutzer im Jahr 2016 (siehe Grafik).25 Der Austausch von Kurznachrichten (inklusive MMS) erreichte im Jahr 2011 einen Höchststand mit annähernd 11 Milliarden Einheiten. Er hat sich in der Zwischenzeit annährend halbiert, weil wiederum neue Kommunikationsalternativen hinzugekommen sind. Während 1998 in der Schweiz noch weniger als 10 Prozent der Bevölkerung das Internet regelmässig nutzten, waren es 2017 rund 85 Prozent.26

4. Neue Technologien, mehr Überwachung

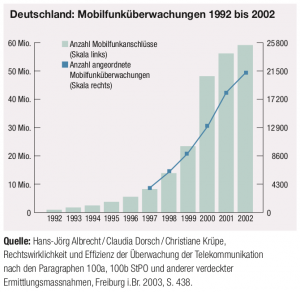

Mit der Entwicklung neuer Kommunikationstechnologien entstand zugleich ein Bedarf nach mehr strafprozessualen Überwachungsmassnahmen. Denn da Daten ohnehin anfallen, sichert man sich auch den Zugriff darauf.27 Illustrativ dafür ist ein Vergleich zwischen der Anzahl Überwachungen und der Zahl der Mobilfunkteilnehmer in den Anfangszeiten der Mobilfunktechnologie in Deutschland (siehe Grafik).

Mit der Entwicklung neuer Kommunikationstechnologien entstand zugleich ein Bedarf nach mehr strafprozessualen Überwachungsmassnahmen. Denn da Daten ohnehin anfallen, sichert man sich auch den Zugriff darauf.27 Illustrativ dafür ist ein Vergleich zwischen der Anzahl Überwachungen und der Zahl der Mobilfunkteilnehmer in den Anfangszeiten der Mobilfunktechnologie in Deutschland (siehe Grafik).

Die Häufigkeit verdeckt angeordneter Zwangsmassnahmen steht dabei offensichtlich in umgekehrter Relation zu den gesetzgeberischen Versuchen, das Problem rechtsstaatlich in den Griff zu bekommen. Bei jeder Vorlage – sei es nun der Schutz der persönlichen Geheimsphäre, Büpf, BVE oder StPO – wurde immer wieder betont, dass die Anforderungen für Überwachungsmassnahmen auf die Bekämpfung des organisierten Verbrechens zu konzentrieren, die rechtlichen Anforderungen zu verschärfen und dem Schutz berechtigter Geheimhaltungsinteressen grösseres Gewicht beizumessen seien.28

Bevor Art. 179octies StGB im Jahr 1979 eingeführt wurde, bewegte sich die Telefonüberwachung auf kantonaler Ebene rechtlich im Graubereich. Dementsprechend selten und erst noch mit latent schlechtem Gewissen wurde von den technischen Möglichkeiten Gebrauch gemacht – die Anordnungen liessen sich an einer Hand abzählen. Die Rechtsprechung29 stellte sehr hohe Anforderungen an die Schwere des verfolgten Delikts. Die damalige PTT nahm eine Triage vor und die Ergebnisse wurden der Staatsanwaltschaft – und nicht etwa der Polizei – übermittelt.

Erst mit ihrer gesetzlichen Verankerung wurde die Telefonüberwachung zum festen Bestandteil des Strafverfahrens. Erstmals rechtsstaatlich normiert, hatte sie den Ruf des einst Anrüchigen verloren. Trotzdem bewegten sich die Zahlen einstweilen noch auf einem relativ tiefen Niveau. Für die Jahre 1988 bis 1991 sind durchschnittlich rund 40 Überwachungsanordnungen der Bundesanwaltschaft und weitere 500 der Kantone ausgewiesen.30

Bis die Überwachung des Kommunikationsverkehrs zum Standardrepertoire jedes grösseren Strafverfahrens wurde, brauchte es noch seine Zeit. Auf der technischen Ebene war die Einführung der Mobiltelefonie, die Umstellung auf digitale Vermittlungstechnik und die Ausbreitung des Internets entscheidend.31 Denn erst damit waren die tatsächlichen Grundlagen für eine effiziente Überwachung der elektronischen Kommunikation geschaffen. Und in rechtlicher Hinsicht bedurfte es des neuen Bundesgesetzes über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (Büpf), um den neuen Überwachungsmethoden zum definitiven Durchbruch zu verhelfen.

5. Randdaten werden immer wichtiger

Statistische Zahlen zur Telefonüberwachung sind relativ spärlich erhältlich.32 Der für die praktische Durchführung und Koordination verantwortliche Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr (Üpf) erfasst nicht die betroffenen Anschlüsse, registriert werden allein die von den Strafverfolgungsbehörden erteilten Aufträge, die ohne weiteres auch mehrere Anschlüsse umfassen können. Bedeutend aussagekräftiger ist der Swiss Lawful Interception Report der Digitalen Gesellschaft, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für Grund- und Menschenrechte, eine offene Wissenskultur sowie weitreichende Transparenz und Beteiligungsmöglichkeiten an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen einsetzt.33

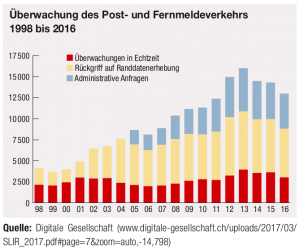

Dieser Report zeigt: Während die Anzahl der Echtzeitüberwachungen über all die Jahre im Bereich von rund 2500 weitgehend stabil geblieben ist, hat sich die Zahl der Gesuche um Randdatenerhebung mit dem Inkrafttreten des Büpf im Jahr 2002 schlagartig erhöht und bis heute auf rund 6000 verdreifacht (siehe Grafik).

Dieser Report zeigt: Während die Anzahl der Echtzeitüberwachungen über all die Jahre im Bereich von rund 2500 weitgehend stabil geblieben ist, hat sich die Zahl der Gesuche um Randdatenerhebung mit dem Inkrafttreten des Büpf im Jahr 2002 schlagartig erhöht und bis heute auf rund 6000 verdreifacht (siehe Grafik).

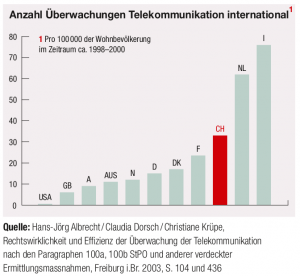

Die absoluten Zahlen als solche sind wenig aussagekräftig. Aus einer Studie, die Hans-Jörg Albrecht und andere im Auftrag des deutschen Bundesministeriums für Justiz im Jahr 2003 verfasst hatten, geht hervor, dass im internationalen Bereich in den einzelnen Staaten sehr unterschiedlich von den Möglichkeiten zur Überwachung des Fernmeldeverkehrs Gebrauch gemacht wird.

Berechnet auf Überwachungsmassnahmen pro 100 000 Einwohner, gelangen die Autoren zum Ergebnis, dass für den untersuchten Zeitraum Italien (76) und die Niederlande (62) mit Abstand am meisten Überwachungsmassnahmen anordneten. An dritter Stelle folgt jedoch bereits die Schweiz mit 33 Überwachungsmassnahmen pro 100 000 Einwohner (siehe Grafik).

Berechnet auf Überwachungsmassnahmen pro 100 000 Einwohner, gelangen die Autoren zum Ergebnis, dass für den untersuchten Zeitraum Italien (76) und die Niederlande (62) mit Abstand am meisten Überwachungsmassnahmen anordneten. An dritter Stelle folgt jedoch bereits die Schweiz mit 33 Überwachungsmassnahmen pro 100 000 Einwohner (siehe Grafik).

6. Deliktkategorien im Einzelnen

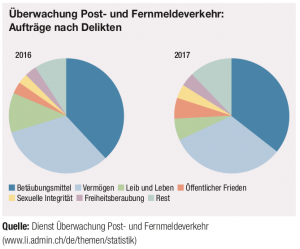

Als Letztes noch ein Blick auf die Deliktkategorien, zu deren Verfolgung geheime Überwachungsmassnahmen eingesetzt werden. Im Vordergrund standen im Jahr 2017 Betäubungs- und Vermögensdelikte mit zusammen annähernd 70 Prozent. Rund 6 Prozent bezogen sich auf strafbare Handlungen gegen Leib und Leben, immerhin noch 3,6 Prozent entfielen auf organisierte Kriminalität. Die restlichen 20 Prozent betrafen alle anderen Delikte, die im Strafgesetzbuch oder anderswo geregelt sind (siehe Grafik im).

Ein recht ernüchterndes Bild also, was die von der Politik immer wieder heraufbeschworenen Deliktgruppen Kriminelle Organisation, Terrorismus, Geldwäscherei, Menschenhandel und Pädokriminalität betrifft.

Ein recht ernüchterndes Bild also, was die von der Politik immer wieder heraufbeschworenen Deliktgruppen Kriminelle Organisation, Terrorismus, Geldwäscherei, Menschenhandel und Pädokriminalität betrifft.

So viel zum tatsächlichen Ausmass der Überwachung von Kommunikationsvorgängen. Die Zahlen und insbesondere auch ihre Entwicklung sprechen für sich und zeigen, dass jede der wohl noch so gutgemeinten Gesetzesänderungen die Anzahl geheimer Überwachungsmassnahmen nicht etwa reduziert, sondern im Gegenteil massiv vermehrt hat.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen scheinen somit kein taugliches Instrument zu sein, um das Phänomen in den Griff zu bekommen. Wenn es überhaupt ein adäquates Mittel zur Eindämmung gibt, dürfte dies eher im Aufwand liegen, der für die Strafverfolgungsbehörden mit jeder geheimen Überwachungsmassnahme unweigerlich verbunden ist.

7. Die gerichtliche Genehmigung heute

Verdeckte Zwangsmassnahmen unterscheiden sich von den offenen Zwangsmassnahmen in einem entscheidenden Punkt. Sie sind für die Betroffenen nicht erkennbar, sodass sie sich dagegen auch nicht zur Wehr setzen können. Wer festgenommen wird, spürt dies am eigenen Leib. Wem Vermögenswerte beschlagnahmt werden, merkt sofort, dass er den Zugriff darauf verloren hat. Ganz anders bei verdeckten Zwangsmassnahmen. Die Überwachung des Fernmeldeverkehrs, die verdeckte Ermittlung und was sonst noch alles darunterfällt, funktionieren nur, wenn der Betroffene nichts davon weiss.

Bei der Einführung der verdeckten Überwachungsmassnahmen wurde deshalb bereits in den Siebzigerjahren ein neues strafprozessuales Instrument entdeckt: der Richtervorbehalt. Die Anordnung geheimer Überwachungsmassnahmen obliegt zwar der Staatsanwaltschaft, sie bedarf aber der anschliessenden Genehmigung durch das Zwangsmassnahmengericht.34 Das gerichtliche Genehmigungserfordernis beruht im Wesentlichen auf der Überlegung, dass angesichts der Heimlichkeit des Grundrechtseingriffs eine richterliche Behörde ihre Zustimmung zu erteilen und dabei quasi stellvertretend für die Betroffenen eine Rechtmässigkeits- und Verhältnismässigkeitskontrolle vorzunehmen hat.35 Der Richtervorbehalt gilt in diesem Sinn als Königsweg für den Schutz von Grundrechten im Strafverfahren. Nur: Löst die Praxis diese hohen Erwartungen auch ein?

Welchen Handlungsspielraum etwa wird der Richter oder die Richterin am Bundesverwaltungsgericht haben, wenn der Nachrichtendienst eine geheime Überwachungsmassnahme zur Genehmigung unterbreitet?36 Wie will er oder sie eine abwägende Prüfung vornehmen, wenn die antragstellende Behörde auf Informationen ausländischer Geheimdienste oder gar privater Informanten verweist, die dem strikten Quellenschutz unterliegen, deshalb nicht offengelegt und damit auch nicht verifiziert oder falsifiziert werden können? Was wird wohl geschehen, wenn sich aus diesen anonymen Quellen angeblich klare, aber nicht weiter überprüfbare Hinweise auf einen möglicherweise unmittelbar bevorstehenden Terroranschlag in der Schweiz oder anderswo auf der Welt ergeben sollten? Wird der Richter bereit sein, das für ihn nicht kalkulierbare Risiko einzugehen, und die Genehmigung verweigern?

Gewiss, im Strafprozess herrscht eher Transparenz als bei den Geheimdiensten. Die Anordnungskompetenz liegt hier in den Händen der Staatsanwaltschaft. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in aller Regel die Initiative von der Polizei ausgeht. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, unterbreitet die Polizei der Staatsanwaltschaft eine meist schriftliche Anregung auf Anordnung einer geheimen Überwachungsmassnahme und legt gleich auch noch die für die Durchführung der Massnahme erforderlichen Formulare bei. Eine rechtstatsächliche Untersuchung, die in Deutschland Ende der Neunzigerjahre durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass die Staatsanwaltschaft fast allen polizeilichen Anträgen ganz (97 Prozent) oder teilweise (2 Prozent) Folge leistet.37

Die Staatsanwaltschaft holt nach erfolgter Anordnung unverzüglich die Genehmigung durch das Zwangsmassnahmengericht ein.38 Die praktischen Erfahrungen sind recht ernüchternd.39 Anträge auf geheime Überwachungsmassnahmen werden regelmässig von der Polizei ausgefertigt, von der Staatsanwaltschaft übernommen und vom Richter genehmigt. Diese Übernahme erfolgt im Guten wie im Schlechten und sagt nichts über die Überprüfungstiefe und Kontrolldichte aus.40 Auch die bereits genannte rechtstatsächliche Untersuchung mit dem Titel «Wer kontrolliert die Telefonüberwachung?» lässt erhebliche Zweifel aufkommen, ob das gerichtliche Genehmigungserfordernis tatsächlich der Weisheit letzter Schluss ist. In jener Studie wird ausgeführt, dass von über 500 Anträgen der Staatsanwaltschaft nur ein einziger vom Zwangsmassnahmengericht abgelehnt wurde. Wenn die Polizei eine geheime Überwachungsmassnahme anrege und die Staatsanwaltschaft diesen Antrag stelle, bekomme sie ihn mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit auch durch.41

Dieser Befund wurde in einer weiteren Studie zur Rechtswirklichkeit und Effizienz der Telekommunikationsüberwachung im Wesentlichen bestätigt. Krüpe führt dort aus, es hätten sich kaum Anhaltspunkte dafür finden lassen, dass die ermittlungsrichterliche Kontrolle so erfolge, wie es nach der Intention des Gesetzgebers geschehen sollte. In der Praxis zeichne sich ein deutliches Schwergewicht der Ermittlungsbehörden bei der Entscheidung über das «Ob» einer Telefonkontrolle ab. Nicht nur die geringe Ablehnungsquote von 0,4 Prozent, sondern auch die fehlende eigenständige Auseinandersetzung mit der Erforderlichkeit und Verhältnismässigkeit der beantragten Massnahmen liessen Zweifel an der Intensität der gerichtlichen Überprüfung aufkommen.42

Die rechtstatsächlichen Studien aus Deutschland basieren auf Zahlenmaterial, das rund zwanzig Jahre zurückliegt. Das Schweizer Radio und Fernsehen SRF hat vor Kurzem den Versuch unternommen, die aktuellen Zahlen zur Genehmigungspraxis in den schweizerischen Kantonen zu erheben. Die Studie gelangt zum Schluss, dass die Zwangsmassnahmengerichte 97 Prozent aller Anträge auf Anordnung von Untersuchungshaft oder auf Genehmigung von Telefonüberwachungen und verdeckten Ermittlungen bewilligen. Beschränkt man sich bei der Auswertung der Daten auf die Genehmigung verdeckter Überwachungsmassnahmen, ergibt sich gar eine Gutheissungsquote von 98,3 Prozent.43

8. Formalisierung statt Kontrolle

Der Gesetzgeber hat es mit der gesetzlichen Regelung der verdeckten Zwangsmassnahmen sicher gut gemeint. Die Regelungsdichte ist im Vergleich zu den offenen Zwangsmassnahmen enorm. All die Bestimmungen führen aber weder zu einer besseren Effizienz in der Strafverfolgung noch zu einem erhöhten Rechtsschutz für die Betroffenen. Die detaillierte Regelung hat eine Formalisierung zur Folge, die zwar zu einem hohen bürokratischen Aufwand führt, aber die inhaltlichen Aspekte letztlich unberücksichtigt lässt. Nicht ganz zu Unrecht spricht denn auch Albrecht davon, dass die Position des Richters zu der eines Notars verkommt, der die von anderen getroffenen Entscheidungen letztlich noch beurkundet.44 Eine effektive Kontrolle der Grundrechtseingriffe findet jedenfalls nicht statt.45 Es ist denn auch in diesem Zusammenhang vom Feigenblatt der richterlichen Genehmigung die Rede. Soweit sich die Literatur überhaupt mit der Wirkungsweise des Richtervorbehalts befasst, wird dieser als «Mythos und blosses rechtsstaatliches Trostpflaster»,46 als «Wachhund, der weder bellt noch beisst»,47 als «schlichtes Feigenblatt ohne eingriffsbegrenzende Wirkung»48 oder als «Salbe, die auf die Eingriffswunden aufgetragen wird»49 bezeichnet. Die Formulierungen mögen provokativ sein, sie bringen aber das Problem auf den Punkt.

9. Richtervorbehalt genügt nicht

Damit stellt sich die Frage: Welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Es erscheint offensichtlich, dass der Missstand bei der gerichtlichen Genehmigung verdeckter Zwangsmassnahmen den Richtern und Richterinnen nur beschränkt vorwerfbar ist. Sie können die Erwartungen schlichtweg nicht erfüllen, die an sie gestellt werden. Mit dem Richtervorbehalt wurde ein Instrument eingeführt, das zwar auf den ersten Blick überzeugend wirkt, in der praktischen Umsetzung aber die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann.

Trotzdem wird fast gebetsmühlenartig darauf zurückgegriffen, wenn es gilt, neue Freiheitsbeschränkungen im Grenzbereich zwischen Repression und Prävention zu begründen. Denn die justizielle Absegnung eines Verwaltungsakts scheint alle Grundrechtseingriffe zu legitimieren, mögen diese auch noch so schwer und unverhältnismässig sein.50

Das Problem ist brennend aktuell, denn noch 2018 wird der Bundesrat die Vernehmlassung zu präventiven Massnahmen vorlegen, welche die Polizei ausserhalb von Strafverfahren gegen sogenannte Gefährder ergreifen kann. Es ist zu erwarten, dass einmal mehr ein gerichtlicher Genehmigungsakt als Legitimationsbasis dienen soll.

Und das ist genau der Denkfehler, dem der Gesetzgeber unterliegt, wenn er bei den geheimen Überwachungsmassnahmen oder anderen Grundrechtseingriffen glaubt, das gerichtliche Genehmigungserfordernis werde es schon richten. Die Idee eines Richtervorbehalts ist auf Art. 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention und die dazu ergangene Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zurückzuführen. Nach dieser Bestimmung ist die Anordnung von Untersuchungs- oder Sicherheitshaft vor einer rechtskräftigen Verurteilung bekanntlich nur zulässig, wenn die festgenommene Person – wie es in Art. 5 Abs. 3 EMRK heisst – unverzüglich einem Richter oder einer anderen gesetzlich zur Wahrnehmung richterlicher Aufgaben ermächtigten Person vorgeführt wird.51 Damit scheint es unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten zu genügen, wenn andere schwerwiegende Grundrechtseingriffe – wie etwa die geheimen Überwachungsmassnahmen – von einem Richter oder einer Richterin, wenn nicht angeordnet, so doch zumindest genehmigt werden.

Nur: die Europäische Menschenrechtskonvention lässt es nicht einfach dabei bewenden, dass der Entscheid über schwerwiegende Grundrechtseingriffe einem Richter oder einer Richterin vorbehalten ist. Sie verlangt vielmehr, dass der Betroffene dem Gericht «vorgeführt wird» und damit Gelegenheit erhält, sich direkt vor dem Richter oder der Richterin zu äussern, welche für den Entscheid zuständig sind. Das ist die eigentliche Kernaussage von Art. 5 Abs. 3 EMRK: Für schwerwiegende Eingriffe in das Recht auf persönliche Freiheit braucht es erstens ein institutionell unabhängiges Gericht und zweitens ein gerichtliches Verfahren, das sich am Grundsatz «audiatur et altera pars» orientiert.

Geht es um die Anordnung von Untersuchungs- oder Sicherheitshaft, fällt das Zwangsmassnahmengericht den Entscheid nicht einfach aufgrund der Akten, die von der einen Partei des Verfahrens – der Staatsanwaltschaft – unterbreitet werden. Im Rahmen einer mündlichen Verhandlung hört sich der Richter, die Richterin persönlich an, was der Betroffene dazu zu sagen hat.52 Die institutionelle Unabhängigkeit der zum Entscheid berufenen Person stellt somit nur ein Element der Verfahrensgarantien von Art. 5 Ziff. 3 EMRK dar. Ebenso wichtig ist die prozedurale Komponente des gerichtlichen Erkenntnisprozesses.

10. Ein Anwalt für den Betroffenen

Bei Grundrechtseingriffen geht es unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten nicht primär um die Frage, ob nun ein Staatsanwalt oder ein Richter zuständig ist. Denn Richter und Richterinnen sind nicht einfach per se bessere Garanten, nur weil sie der Justiz angehören und die Staatsanwälte irgendwo zwischen Verwaltung und Justiz angesiedelt sind.53 Das entscheidende Kriterium jeder gerichtlichen Entscheidung liegt in der kontradiktorischen Ausgestaltung des Verfahrens. «Audiatur et altera pars» war schon dem römischen Recht bekannt und findet sich heute als «Anspruch auf rechtliches Gehör» in Artikel 29 der Bundesverfassung. Solange dies nicht auch für das Genehmigungsverfahren bei verdeckten Zwangsmassnahmen gilt, kann der Richtervorbehalt die ihm zugedachte Funktion nicht erfüllen.

Gewiss: Bei verdeckten Zwangsmassnahmen kommt eine vorgängige Anhörung des Betroffenen oder auch seiner Verteidigung nicht in Betracht. Denn derartige Überwachungsmassnahmen greifen bekanntlich nur, wenn der Betroffene keine Kenntnis davon hat. Nimmt man aber die rechtsstaatlichen Garantien ernst, braucht es im gerichtlichen Genehmigungsverfahren ein kompensatorisches Element, damit nicht nur der Standpunkt der Staatsanwaltschaft, sondern auch die potenzielle Sichtweise des Betroffenen zumindest ansatzweise in die gerichtliche Entscheidfindung miteinbezogen werden kann.

Österreich etwa kennt die Volksanwaltschaft, eine von der Regierung unabhängige und vom Parlament eingesetzte Behörde, die ergänzend zum bestehenden Rechtsschutzsystem bei Konflikten zwischen Privaten und der Verwaltung die Einhaltung des Grundrechtsschutzes kontrolliert.54 Auf der Ebene der Europäischen Union kann wegen Missständen in der Verwaltung der Europäische Bürgerbeauftragte angerufen werden.55 Und auch in der Schweiz haben verschiedene Gemeinwesen in den letzten Jahren das Amt einer Ombudsperson geschaffen, die zwecks Verstärkung der Rechtmässigkeit der Rechtsanwendung, des Rechtsschutzes der Bürger und Bürgerinnen und der parlamentarischen Kontrolle eine Aufsicht über einen näher zu umschreibenden Kreis von Behörden und Beamten ausübt.56 Im Bereich des Strafprozesses kannten vor dem Inkrafttreten der StPO vereinzelte Kantone noch die Institution des öffentlichen Verteidigers, der von der Regierung auf eine feste Amtsdauer gewählt wurde und in den ihm übertragenen Fällen die amtliche Verteidigung führte.57

Angesichts der offensichtlichen Unzulänglichkeiten des Rechtsschutzes bei gerichtlichen Genehmigungsverfahren liesse sich überlegen, in Fortentwicklung dieser Ansätze eine Art «Grundrechtsanwalt» einzuführen. Diesem käme die Aufgabe zu, bei Anträgen der Staatsanwaltschaft auf Anordnung verdeckter Überwachungsmassnahmen im Verfahren vor dem Zwangsmassnahmengericht den Standpunkt der potenziell Betroffenen zu vertreten.

Gleichzeitig könnte geprüft werden, ob weiterhin am Erfordernis der gerichtlichen Genehmigung festgehalten werden soll, wenn es «nur» um die rückwirkende Erhebung von Randdaten des Fernmeldeverkehrs geht. Im Unterschied zur Echtzeitüberwachung erscheint hier die Eingriffsintensität bedeutend tiefer. Im Interesse einer Verwesentlichung des Grundrechtsschutzes bei den tatsächlich schwerwiegenden Eingriffen – wie Echtzeitüberwachung des Fernmeldeverkehrs und verdeckter Ermittlung – erschiene es ohne weiteres vertretbar, bei der blossen Randdatenerhebung auf zusätzliche Kautelen zu verzichten.

Über die konkrete Ausgestaltung des Grundrechtsanwalts müsste zweifellos noch diskutiert werden. Unüberwindbare Hindernisse lassen sich jedoch nicht erkennen. In die Strafprozessordnung könnte unter dem Titel «Parteien und andere Verfahrensbeteiligte» im Anschluss an den «Rechtsbeistand»58 die Institution des «Grundrechtsanwalts» eingeführt werden. Dieser nimmt bei der Anordnung verdeckter Zwangsmassnahmen – analog zur Verteidigung bei den offenen Zwangsmassnahmen – die mutmasslichen Rechte der zu überwachenden Person vor dem Zwangsmassnahmengericht wahr. Im Genehmigungsverfahren hat er die Rechtsstellung einer Partei, und es kommen ihm in jenem Verfahren die gleichen Verfahrensrechte zu, die bei der offen angeordneten Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft der beschuldigten Person bzw. ihrer Verteidigung zukommen. Er kann Einsicht in die Akten nehmen, sich dazu äussern und zu den Anträgen der Staatsanwaltschaft Stellung beziehen.

Allein ein in dieser Weise kontradiktorisch ausgestaltetes Verfahren stellt sicher, dass das Zwangsmassnahmengericht die ihm obliegende Aufgabe einer umfassenden Rechtsmässigkeits- und Verhältnismässigkeitsprüfung auch tatsächlich erfüllen kann.

Fussnoten

- Vgl. etwa Rainer Trapp, Folter oder selbstverschuldete Rettungsbefragung, Paderborn 2006; Wolfgang Lenzen (Hrsg.), Ist Folter erlaubt? Juristische und philosophische Aspekte, Paderborn 2006; Peter Nitschke (Hrsg.), Rettungsfolter im modernen Rechtsstaat, Bochum 2005.↩︎

- Bernhard Haffke, «Vom Rechtsstaat zum Sicherheitsstaat?», in: KJ 2005, S. 18.↩︎

- Art. 306 Abs. 2 StPO.↩︎

- Anna Coninx / Martino Mona, «Strafprozessualer Zwang und positive Schutzpflichten – Verbrechensverhütung als Legitimation von Zwangsmassnahmen», in: ZStrR 2017, S. 15.↩︎

- Erhard Denninger, «Freiheit durch Sicherheit?» in: KJ 2002, S. 471.↩︎

- Vgl. dazu Rolf Rüdiger, Telefonüberwachung – Betrachtungen einer Grundrechtsbeschränkung, Niebüll 2002, S. 51.↩︎

- Judith Natter, Die Verwertbarkeit von Zufallsfunden aus der Telefonüberwachung im Strafverfahren, Bern 2001, S. 151.↩︎

- Peter Albrecht, «Präventive Irritationen in der Dogmatik des Strafprozessrechts», in: Sui-generis 2018, S. 73.↩︎

- Parlamentarische Initiative über den Schutz der persönlichen Geheimsphäre. Bericht der Kommission des Nationalrates vom 31.10.1975, BBl 1976 I, S. 529 ff., S. 555, S. 567.↩︎

- BG über den Schutz der persönlichen Geheimsphäre vom 23.3.1979, BBl 1979 I, S. 574 ff.↩︎

- Die Telefonüberwachung im Bund. Bericht der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates an den Bundesrat über ihre Inspektion vom 9.11.1992, BBl 1993, S. 1109 ff.↩︎

- Botschaft und Entwurf zu den Bundesgesetzen betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs und über die verdeckte Ermittlung vom 1.7.1998, BBl 1998, S. 4241 ff.↩︎

- Art. 269 ff. StPO.↩︎

- BG betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 18.3.2016, SR 780.1; AS 2018, S. 117 ff.↩︎

- Dazu Thomas Hansjakob, «Das neue Büpf. Nötig oder Zwängerei», in: ZStrR 2016, S. 429.↩︎

- BG über den Nachrichtendienst vom 25.9.2017 (NDG; SR 121).↩︎

- Aileen Kreyden, Das Nachrichtendienstgesetz im Spannungsverhältnis zwischen Geheimhaltungsinteressen und Recht auf Datenschutz, Zürich 2018, 6 f.↩︎

- Vgl. insbesondere BVerfGE 30, 1 ff. vom 15.12.1970 (Abhörurteil); EGMR Requête 5029/ 71 vom 6.9.1978 (Klass c. Deutschland); BGE 109 Ia 273 ff. vom 9.11.1983 (DJS, Regionalgruppe Basel).↩︎

- Art. 269 Abs. 2 bzw. Art. 286 Abs. 2 StPO.↩︎

- Art. 272 ff. StPO bzw. Art. 289 StPO.↩︎

- Art. 271 StPO.↩︎

- Art. 278 bzw. Art. 296 StPO.↩︎

- Art. 279 bzw. Art. 298 StPO.↩︎

- Bundesamt für Kommunikation.↩︎

- Dies bei einer Einwohnerzahl von 8,4 Millionen.↩︎

- Siehe www.bakom.admin.ch/bakom /de/home/telekommunikation/zahlen-und-fakten.html.↩︎

- Viktor Györffy, «Mehr Überwachung im Strafprozess», in: plädoyer 2/2014, S. 22.↩︎

- So insbesondere Bericht der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats vom 9.11.1992, a.a.O, BBl 1993, S. 1109.↩︎

- Siehe BGE 109 Ia 273 ff.↩︎

- Bericht der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates vom 9.11.1992, a.a.O, BBl 1993, S. 1111.↩︎

- Jens Eckhardt, Effizienzanalyse der Telekommunikationsüberwachung nach § 100a StPO, Berlin 2009, 91, spricht davon, dass die Praxis der Telekommunikationsüberwachung massgeblich durch den technischen Fortschritt und nicht durch normative Entwicklungen geprägt wurde.↩︎

- Vgl. dazu auch Niklaus Oberholzer, «Verdeckte Zwangsmassnahmen und Richtervorbehalt», in: Forumpoenale 2011, S. 227.↩︎

- www.digitale-gesellschaft.ch/dossier/swiss-lawful-interception-report↩︎

- Art. 272 Abs. 1 StPO für die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs; Art. 289 Abs. 1 StPO für die verdeckte Ermittlung.↩︎

- Silke Hüls, «Der Richtervorbehalt – seine Bedeutung für das Strafverfahren und die Folgen von Verstössen», in: ZIS 2009, S. 160.↩︎

- Vgl. Art. 26 ff. NDG.↩︎

- Otto Backes / Christoph Gusy, Wer kontrolliert die Telefonüberwachung? Frankfurt a.M. 2003, S. 38.↩︎

- Art. 274 StPO; Art. 289 StPO.↩︎

- Vgl. dazu Janique Brüning, Der Richtervorbehalt im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, Baden-Baden 2005, S. 195 ff.; Claudia Elisabeth Talaska, Der Richtervorbehalt – Ein sinnvolles Element des Grundrechtsschutzes? Hamburg 2007, S. 81 ff.↩︎

- Albrecht / Dorsch / Krüpe, a.a.O., S. 266.↩︎

- Backes / Gusy, a.a.O., S. 127.↩︎

- Christiane Krüpe, Die Überwachung der Telekommunikation nach den §§ 100a, 100b StPO in der Rechtspraxis, Berlin 2005, S. 229.↩︎

- www.srf.ch/news/schweiz/ungenuegende-kontrollen-gerichte-bremsen-strafverfolger-fast-nie.↩︎

- Albrecht / Dorsch / Krüpe, a.a.O., S. 115.↩︎

- Fredrik Roggon / Martin Kutscha (Hrsg.), Handbuch zum Recht der Sicherheit, 2. Aufl., Berlin 2006, S. 196.↩︎

- Bernd Asbrock, Der Richtervorbehalt – prozedurale Grundrechtssicherung oder rechtsstaatliches Trostpflaster, ZRP 1998, S. 17; vgl. auch derselbe, «‹Zum Mythos des Richtervorbehalts› als wirksames Kontrollinstrument im Zusammenhang mit besonderen polizeilichen Ermittlungsbefugnissen», in: KritV 1997, S. 260 f.↩︎

- Egon Müller, «Die Durchsuchungspraxis – Unterwanderung eines Grundrechts», in: AnwBl 1992, S. 349, S. 351.↩︎

- Hans Lilie, «Verwicklungen im Ermittlungsverfahren. Überlegungen zur Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren», in: ZStW (1999), S. 807, 814.↩︎

- Peter-Alexis Albrecht, «Die Bedrohung der Dritten Gewalt durch irrationale Sicherheitspolitik», in: DRiZ, 1998, S. 333.↩︎

- Claudia Elisabeth Talaska, a.a.O., S. 197.↩︎

- Vgl. den Entscheid des EGMR i.S. Jutta Huber c. Schweiz vom 23.10.1990; Requête no 12794/87; DR Série A, Vol. 188.↩︎

- Frowein / Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, 3. Aufl., Kehl 2009, Art. 5 EMRK N 106.↩︎

- Niklaus Oberholzer, «Die Aufsicht über die Staatsanwaltschaft», in: Forumpoenale Sonderheft Oktober 2018, S. 354.↩︎

- Siehe zu Organisation und Aufbau der Volksanwaltschaften: Adelheid Pacher, «Europäische soziale Grundrechte als Prüfungsmassstab der Volksanwaltschaft», in: Franz Matscher (Hrsg.), Erweitertes Grundrechtsverständnis, 2003, S. 197 ff.↩︎

- Gerold Steinmann, St. Galler Kommentar zur schweizerischen Bundesverfassung, 3. Auflage, Zürich/St. Gallen 2014, N. 19 zu Art. 33 BV.↩︎

- Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl., St. Gallen/Zürich 2016, Rz. 1768 ff.; Jörg Paul Müller / Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4. Aufl., Bern 2008, S. 648.↩︎

- So etwa Art. 17 des sanktgallischen Gesetzes über die Strafrechtspflege vom 9.8.1954.↩︎

- Art. 127 StPO.↩︎